Am 19. Oktober ging die Dirndl-Ausstellung „Tradition goes Fashion“ im tim, dem Staatlichen Textil- und Industrieuseum Augsburg, zu Ende, und sie hat viele Besucher angelockt. Was bleibt, ist der kulturwissenschaftliche Begleitband zur Dirndl-Ausstellung, der kurz vor Start des Münchner Oktoberfests erschien:

Dirndl – Mode – Geschichte

Studien zur Historie und Praxis eines wandelbaren Kleids

Michaela Breil, Sophie Buscher und Karl Borromäus Murr (Hrsg.)

ISBN 978-3-9821727-6-7, 24,90 Euro

Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim), Sept. 2025

Erhältlich im Museumsshop des tim, online unter kasse@timbayern.de sowie im Buchhandel

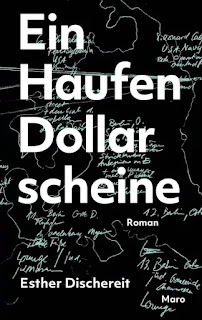

Um das Dirndl als höchst beliebter modischer Alleskönner, um seine unglaubliche Anpassungsfähigkeit und um die kulturgeschichtliche Entwicklung, darum geht es in insgesamt 20 Beiträgen von Kulturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in dem 148-seitigen, reich bebilderten neuen Buch. Autorinnen und Autoren sind u.a. Sophie Buscher, Kunsthistorikerin, Museumsleiter K.B. Murr und Kuratorin und stellvertretende Museumsleiterin Michaela Breil.

Zurück zum Oktoberfest und dem "Dirndl-Phänomen": Tatsache ist, dass die Wiesntracht erst seit etwa der Jahrtausendwende zu beobachten ist. Sie ist jedoch mittlerweile zum festen Kleidercode auf Volksfesten geworden. Dirndl oder Lederhose sind heute "Pflicht", alpenländische Färbung bedeutet Zugehörigkeit. Doch wie kam es zu der "Historisierung des Dirndls" und zu der großen Popularität in der Gegenwart?

|

| ©B.Rampf/tim |

"Tradition goes Fashion"

Das Dirndl steht für bayerische Tradition, Geschichte und Handwerkskunst und ist heute ein modisches Statement: "Tradition goes Fashion". Die wechselvolle Entwicklungsgeschichte des Dirndls, seine Ursprünge, politischen Vereinnahmungen und spannenden Neuinterpretationen durch junge Designer/innen sind Themen, mit denen sich die Fachleute in dem Band beschäftigen.

Die Geschichte

des Dirndls vom 19. Jh. bis zur Wiesntracht, das Wallach-Dirndl – ein von

Gebrüdern jüdischer Herkunft um 1900 in München gegründetes florierendes

Unternehmen –, der Tiroler Look oder die

berühmte Trachtenzeichnerin Margarete Hein kommen zur Sprache. Das "Dirndl

als Festtagsmode" am Beispiel des Augsburger Plärrers, und einzelne Designer

wie Gössl, Lola Paltinger, Noh Nee oder Policarpo sind weitere Themen. Fast schon exotisch

erscheinen japanische Kimono-Dirndl und afrikanische Sari-Dirndl, aber auch

einige Kooperationen mit modernen Modemachern. Die politische Vereinnahmung des

Dirndls, etwa von den Nazis, wird beleuchtet, aber auch die Dirndl, die zu den

Olympischen Spielen 1972 von Otl Aicher designt wurden und zum "Markenbotschafter Bayerns“ wurden.©MB

|

| ©B.Rampf/tim |

Das Dirndl als "erfundene Tradition"

Die Begriffe "Dirndl" und "Tracht" werden heute meist synomym verwendet. Dabei ist das Dirndl eines der wenigen Kleidungsstücke in der Kostümgeschichte, das quasi von unten in höhere Gesellschaftsschichten aufgestiegen und daher ein demokratisches Gewand ist. Entgegen landläufiger Meinung, handelt es sich beim Dirndl jedoch um keine "alte", lang hergeleitete Tradition, sondern vielmehr um eine "erfundene Tradition". Im Biedermeier soll ein "ländliches Kleid", ein Sommerkleid des „Sommerfrische“-Publikums, den Höhenflug des Dirndls eingeleitet haben. Auf einem Gemälde von W. Kandinsky, wird seine Partnerin Gabriele Münter 1909 dann in Frauentracht gezeigt. Im Laufe des 20. Jh. wurden Dirndl und Lederhosen dann enger mit Bayern verknüpft, verstärkt durch eben jene hellblauen Münchner Olympiade-Dirndl 1972.

|

| ©C.Jorda/tim |

Fest steht, jede Frau, die ein Dirndl im Schrank hängen hat, sollte sich dieses Buch anschaffen und studieren wie es um den "alten Mythos" steht. Für alle Anderen ist der Band ebenfalls höchst informativ und eine Bereicherung im Bücherregal.

> Infos: www.timbayern.de

Text ©MB

Fotos ©tim/MB

.jpg)