Frei Otto. Bauen mit der Natur

Hardcover, Pappband, 256 Seiten, 24,0x28,7cm

Prestel Verlag München, 2025

ISBN: 978-3-7913-7749-0

59 €

Um es gleich vorwegzunehmen: Dies ist ein Buch für Architekturfans und für Spezialisten, keine leichte Lektüre zum Blättern auf dem Sofa. Anlässlich des 100. Geburtstags am 31. Mai 2025 im Prestel Verlag München erschienen (Hrsg. Anna-Maria Meister und Joaquín Medina Warmburg), geht es um Leben, Werk und Wirkung eines der bedeutendsten und einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts, Frei (Vorname) Otto (Nachname).

Ottos visionäre Arbeiten wie auch seine Vorstellungen und Ideen, Philosophien und Hintergründe werden in dieser Publikation in ganzer Bandbreite vorgestellt. Naturbegriff, Naturbilder und Naturprinzipien, die ihn beeinflussten und seine Entwürfe und Bauten prägten, stehen im Vordergrund. Ottos bahnbrechende Pionierleistungen auf heute aktuellen Gebieten wie umweltbewusstes Bauen, Bauen mit der Natur oder Bionik, werden an prägnanten Beispielen demonstriert. Sein oberstes Ziel war es, mit minimalem Einsatz von Material, Fläche und Energie lebenswerte, menschliche Räume zu schaffen und Impulse für ökologisches, humanes Bauen zu geben. Sein ganzheitliches Naturverständnis und seine Neuinterpretation des Verhältnisses von Natur, Technik und Kultur sind der rote Faden des Buches.

„Das hängende Dach“

1925 in Siegmar/Sachsen geboren,

hat Otto den ungewöhnlichen Vornamen seiner Mutter und deren liberaler Gesinnung

zu verdanken. Sie war, wie der Vater, Mitglied im Deutschen Werkbund. Vater und

Großvater waren Bildhauer, der Sohn studierte nach Wehrdienst und französischer Kriegsgefangenschaft

an der TU Berlin Architektur, dann Soziologie und Städtebau an der University of

Virginia. In den USA begegnete er auch erstmals Architekturgenies wie F.L. Wright,

Eero Saarinen, Mies van der Rohe oder Richard Neutra.

1952 eröffnete Otto in Berlin-Zehlendorf ein eigenes Architekturbüro. Stark beeindruckt hatte ihn ein Modell der Dorton Arena in Raleigh/NC, das erste große Bauwerk mit sattelförmig geschwungenen Dach und aufgehängtem Seilnetz. Er schrieb über diese neue Bautechnik, „Das hängende Dach“, seine Doktorarbeit. Zahlreiche Preise und Ehrungen, posthum nach seinem Tod 2015 auch der Pritzker-Architekturpreis, waren Anerkennung für seine Leistungen.

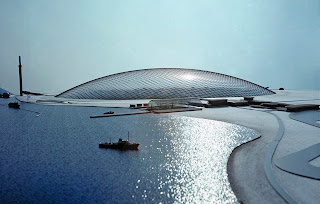

Otto gilt als Pionier ökologischer Architektur und als Wegbereiter einer „menschlichen Architektur“. Er nahm seine Vorbilder aus der Natur. Vor allem wurde er jedoch als Schöpfer genial leichter, zeltartiger Konstruktionen bekannt, sogenannter leichter Flächentragwerke. Sein Herz schlug für den Leichtbau mit Seilnetzen und Gitterschalen. Zudem war er ein Vertreter der organischen Architektur und stellte sich damit in eine Reihe mit Richard Buckminster Fuller oder Santiago Calatrava.

Der Deutsche Pavillon der Expo in Montreal 1967 oder das Dach des 1972 eröffneten Olympiastadions in München (Foto unten), in Zusammenarbeit mit Günter Behnisch, sind Beispiele seines Schaffens. Wandelbare Schirme für die Konzerttournee von Pink Floyd 1977 in den USA (Foto oben) und 1990 die Ökohäuser in Berlin (ganz unten) sind andere bekannte Werke des Architekten. Frei Otto war Berater für das Projekt Stuttgart 21, er war für die „Lichtaugen“ – tropfenförmige Oberlichtöffnungen („Kelchstützen“) auf den Bahnsteigen – zuständig. Dabei fungierte Otto meist nur als „Ideengeber“ – die meisten Gebäude entstanden in Kooperation mit anderen Architekten.

Natur, Technik und Gesellschaft

Das Buch zum 100. Geburtstag und zum 10. Todestag soll den Architekten, Konstrukteur und Forscher würdigen. Dies geschieht in einer Reihe von neun Essays zu drei Themenbereichen: Natur, Technik und Gesellschaft. Diesen voraus gehen ein Fototeil und ein Vorwort.

Der erste Bereich heißt „NATUR – Biologie, Ökologie, Klima“ und es geht um Ottos Entwicklungsstätte für den Leichtbau in Berlin 1959, um Projekte wie die Evangelische Kirche in Berlin-Zehlendorf 1959-63, sein eigenes Haus und Atelier in Warmbronn 1966-71. Die Natur als Baumeister, Klimahüllen und neue Luftarchitektur sindweitere Themen, die angesprochen werden.

„TECHNIK - Konstruktionen, Methoden, Formen“ befasst sich mit den „großen“ Otto-Bauten, dem deutschen Pavillon auf der Expo 67 in Montreal, den Münchner Olympischen Sportstätten 1968-72 oder der Multihalle in Mannheim (1975). Ottos leichte Konstruktionen und Dächer, die Art und Weise, wie er den Weg zum Leichtbau mit Zelten und Membranen ebnete, werden näher beleuchtet. Während einer Gastprofessur in St. Louis/USA hatte Otto 1958 Richard Buckminster Fuller kennengelernt, einen Protagonist des Leichtbaus. Mit diesem einte ihn die Absicht, mit geringstem Material- und Energieaufwand maximale Effizienz zu erzielen. Otto war besessen von Modellen und Modellstatik und das auch noch nachdem in den 1970ern digitale und rechnerische Methoden aufkamen. Der philosophische Ansatz Ottos und die Kluft zwischen Natürlichem und Künstlichem kommen in einem anderen interessanten Essay zur Sprache.

Das dritte große Kapitel lautet „GESELLSCHAFT– Ethik, Partizipation, Netzwerke“. Wissenschaftler beschäftigen sich hier zum Beispiel mit seiner Projektstudie „Stadt in der Arktis“ von 1971 und mit seinen Ökohäusern in Berlin, die 1980-91 entstanden (Foto unten) und bemerkenswerte Lebensqualität boten. Die Überwindung gesellschaftlicher und ökologischer Grenzen zeigen die beiden realisierten Entwürfe am Tiergarten und am Askanischen Platz. Andere Themen sind die Materialexperimente von Frei Otto und seine Architekturlehre. Otto als Pädagoge – er hielt verschiedene Lehraufträge an amerikanischen Universitäten inne – kommt ebenfalls zur Sprache.

Den Abschluss des Buches bilden eine Biografie, eine Vorstellung der am Band mitwirkenden Autorinnen und Autoren und ein Abbildungsverzeichnis. Man lernt viel bei der Lektüre dieses Prestel-Bandes, muss allerdings auch bereit sein, sich in ein nicht ganz einfaches Thema zu vertiefen.

Text ©MB

Fotos ©PrestelVerlag / WikimediaCommons